1. 会員の「動き」が語るもの

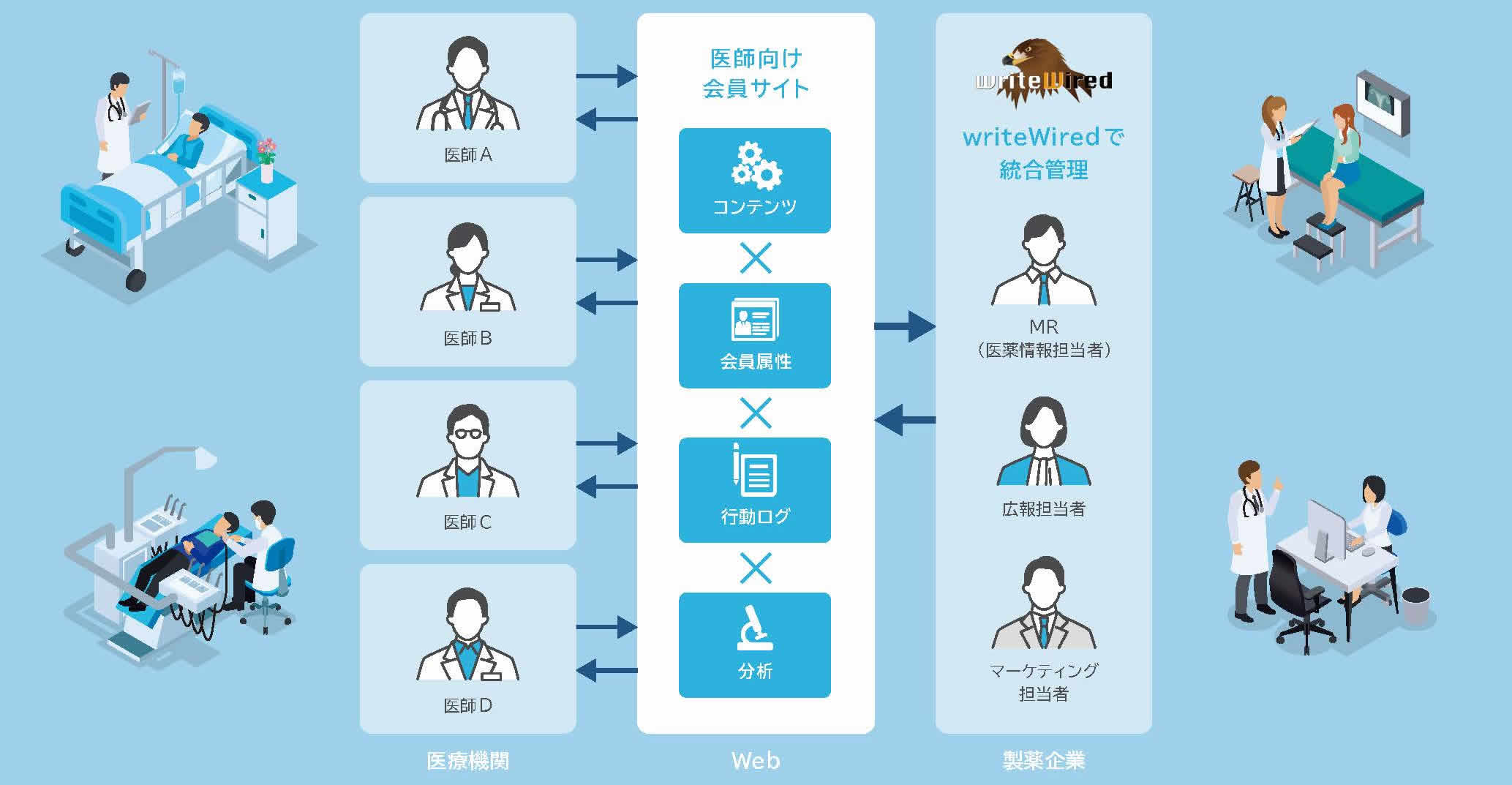

医師向けの会員サイトでは、単なるアクセス数やクリック数の増減よりも、「どのような順番で、どれくらいの時間をかけて、どのページを辿ったか」といった“動き”そのものを読み解くことが、真のインサイトにつながります。ここでは、アクセスログから読み取れる医師の行動パターンと、それが示唆する情報ニーズや関心の深さについて、より詳細に考察します。

1-1. ページ遷移と閲覧時間から見える“探索の軌跡”

医師がログインした後、最初にアクセスするページには、期待や目的が反映されやすい傾向があります。たとえば、特定の疾患情報ページを起点に、その関連製品やエビデンスページを次々に閲覧していく動きは、明確な課題意識や臨床上のニーズが背景にあると考えられます。

閲覧時間もまた、関心の度合いを測る指標です。表面的なチェックで済ませたページは数秒〜数十秒で離脱する一方、熟読されるページは1分以上滞在することもあります。これにより、単なる人気コンテンツではなく、「深く読み込まれた」コンテンツが浮かび上がります。

1-2. 離脱ポイントから逆算する“期待とのギャップ”

一方で、医師が途中で離脱するページや導線には、別の重要な示唆が含まれています。たとえば、動画ページに遷移してすぐ離脱するケースでは、再生までの待機時間やコンテンツの期待値との乖離が要因かもしれません。あるいは、製品情報ページを開いた直後にサイトを離れる場合、必要な情報が一目で得られなかった、あるいは興味を引く要素が不足していた可能性があります。

離脱のタイミングとその直前のページ閲覧履歴を照合することで、「どこで」「なぜ」ユーザー体験が途切れたのかを可視化でき、導線改善や情報設計の見直しに活用できます。

1-3. ログイン直後の動線が映す“最初の関心”

会員サイトにおいて、ログイン直後の行動は特に重要です。医師が最初に訪れるページ、そこからどのリンクを選ぶかは、瞬間的な関心や直近の課題を反映していることが多いためです。たとえば、特定の疾患名での検索からログインし、関連動画へ進むケースは、臨床での直面に基づいた情報探索の可能性が高いといえます。

ログイン直後の動線をトレースすることで、トップページやダッシュボードの改善、パーソナライズドコンテンツの提示方針に具体的な手がかりを得ることができます。

1-4. 時間帯・曜日ごとの行動傾向

加えて、アクセス時間帯や曜日の傾向からも、医師の“利用文脈”を把握できます。平日昼間のアクセスは業務中の情報確認、夜間や週末のアクセスは自己学習や深掘り型の情報収集であることが多く、それぞれのシチュエーションに応じたUI設計やコンテンツ配置が求められます。

行動ログは、単なる足跡ではなく、“何を思い、どんな目的で訪れたのか”という文脈を内包しています。会員の「動き」を読むことで、サイトはより“応える”メディアへと進化できるのです。

2. アクセスログで見えてくる「関心の兆し」

アクセスログは、医師が今どのような情報に“関心を寄せているか”を知るための貴重な観察材料です。特に、短期間に集中的な動きが見られる場合や、同一会員が繰り返し特定の領域にアクセスしている場合、それは偶然ではなく、潜在的なニーズや問題意識の表出と捉えるべきです。ここでは、ログから見えてくる“関心の兆し”を、どのように読み取り、どう活用するかを考察します。

2-1. 関連ページの連続閲覧が示す“探索行動”

医師が特定のテーマに関して、複数ページを連続で閲覧している行動は、その領域における情報探索の真っ最中であることを示唆します。たとえば、「慢性疼痛」というキーワードに関連する複数のコンテンツ(病態解説、製品情報、治療ガイドライン、症例動画など)を短時間で横断している場合、臨床上の課題に直面していることが推察されます。

このような“探索行動”は、以下のような表に整理することで、視覚的にも傾向が把握しやすくなります。

| 医師の行動例 | 想定される背景 | 適切な対応策 |

|---|---|---|

| 疾患Aの3ページを連続閲覧 | 臨床上の問題意識が高い | 関連コンテンツの自動レコメンド |

| 製品B → 添付文書 → FAQの順に閲覧 | 投与や適応に対する不安 | Q&A強化・MRによる個別連絡 |

| 症例動画を2本視聴し製品Cページへ遷移 | 症例から治療選択肢を模索 | 治療パスの提示、併用情報の掲載 |

2-2. アクセス急増の兆しを見逃さない

個々の医師の行動とは別に、全体的に特定のページやテーマに対してアクセスが急増している場合、より集団的・時流的な関心の高まりを意味します。たとえば、特定の新薬や製品発表直後に製品ページ・用法用量・価格に関するページへのアクセスが急増するケースは多く、その動きは1週間程度の“波”として現れます。

このような「兆し」を早期に察知できれば、適切なタイミングで以下のような対応が可能です:

- 関連特集ページの立ち上げ(例:「〇〇製品まとめ」)

- 該当テーマに関するメールマガジンの配信

- 医師によるQAの強化と公開

ログにおける“急増”のパターンを時系列でモニタリングすることで、静的な情報提供から動的な情報展開へと進化できます。

2-3. 同一会員の反復閲覧に注目する

“1度きり”の閲覧ではなく、日をまたいで何度もアクセスされるページは、医師のなかで繰り返し検討されているテーマである可能性が高いです。たとえば、製品の副作用や禁忌、保険適用範囲などは、すぐに判断できない領域であり、反復して参照される傾向があります。

このような反復閲覧には、以下のような設計が有効です:

- 閲覧履歴を元にしたリマインドメール

- 再訪ユーザー向けの「続きから見る」機能

- ページ内に“関連する新着情報”や“よく一緒に見られる資料”を動的に表示

再訪行動は“検討の深まり”であり、そこに寄り添う情報設計が鍵を握ります。

2-4. セグメント別の関心傾向を可視化する

アクセスログを会員属性と組み合わせることで、個別・集団の傾向がより明確になります。たとえば、内科系医師は症例動画を好む傾向があり、整形外科医は製品ごとのスペック比較を重視するケースが見られます。

以下に、セグメント別の傾向例を示します:

| セグメント | 関心傾向 | 推奨コンテンツ |

|---|---|---|

| 開業医(50代) | 疾患解説と投薬情報に集中 | 高齢者対応やガイドライン解説 |

| 若手勤務医(30代) | 動画・スライド資料に反応 | 症例ベースの動画や若手向け勉強会告知 |

| 地方勤務医 | 遠隔診療やリモート資材への関心 | 郵送型資材申込フォーム、印刷可能PDF |

こうしたセグメント別分析を継続することで、個別最適化されたコンテンツ提供とリーチの効率化が実現します。

関心の兆しは“数字の背後にある物語”です。その文脈を正しく読み取り、最適な情報を最適なタイミングで届けることが、デジタルコミュニケーションにおける信頼構築の第一歩となります。

3. フォーム入力が示す“能動的な意思”

アクセスログが「受動的な情報接触」であるのに対し、フォーム入力は「能動的な意思表示」です。医師が自ら手を動かし、資料請求や問い合わせ、セミナー申込といったフォームに情報を入力するという行為には、明確な目的意識が伴っています。ここでは、フォーム入力が持つ意味と、それをどう読み解き、アクションに結びつけるかを詳しく考察します。

3-1. フォーム送信=“行動を起こした瞬間”

医師がフォームを送信する背景には、課題の認識や興味関心の高まりがあります。単なる好奇心ではなく、実際の診療や処方に関わる「判断」や「選択」を意識した行動であることが多いのが特徴です。

| フォームの種類 | 示されるニーズの種類 | 対応の優先度 | 主な送信タイミング |

|---|---|---|---|

| 資料請求フォーム | 製品に対する関心・導入検討 | 高 | 製品ページや添付文書閲覧直後 |

| お問い合わせフォーム | 不明点・懸念点の解消意欲 | 中〜高 | FAQや注意事項ページからの遷移時 |

| セミナー申込フォーム | 学びたい・つながりたい意志 | 高 | 学会前後や新製品情報公開後 |

| コンテンツ評価・アンケート | サイト体験へのフィードバック | 中 | 動画やPDF閲覧後のポップアップ |

このように、送信されたフォームの内容だけでなく、「いつ」「どこから」送られたのかを分析することで、ニーズの背景にある行動文脈を立体的に捉えることができます。

3-2. フォームに至る“道筋”をたどる

フォーム入力は、突発的に発生するものではありません。ほとんどの場合、その背後には「熟読」「比較」「迷い」などのプロセスが潜んでいます。これらを解き明かす鍵となるのが、直前のページ遷移や滞在時間です。

たとえば、次のような経路は典型的な検討プロセスを表しています:

- 製品詳細 → 添付文書(長時間滞在) → よくある質問 → 資料請求

- セミナー告知ページ → 演者紹介 → 過去動画 → 申込フォーム

- 症例記事 → 医師コラム → お問い合わせ

このような流れが見えたとき、「最終的に行動を起こした医師」が通った道を他の医師にも再現できるよう、情報の配置・順番・CTAの位置を最適化していくことが重要です。

3-3. 入力内容が語る“期待と温度感”

フォーム入力時の文面や選択肢の選び方には、医師の「温度感」や「導入意欲」が如実に表れます。以下は、自由記述欄の記述傾向によって分類した一例です:

| 記述内容の傾向 | 想定される心理状態 | 推奨アクション |

|---|---|---|

| 短文(例:"資料希望"のみ) | 情報収集段階、低関与 | メールによる補足資料送付 |

| 中程度(例:質問付き要望) | 製品検討段階、具体的関心 | カスタマー対応 or MR接続 |

| 長文・丁寧な記述(例:実践的質問含む) | 高関与・即応希望 | 電話・Web会議等での即時対応 |

また、記述がなかった場合でも、フォーム入力前の「ページ滞在時間」や「直前のアクションログ」を組み合わせることで、同様に温度感を測定することが可能です。

3-4. フォーム送信後の“接点”をどう設計するか

フォーム送信は終点ではなく、むしろ“関係構築の始点”です。このタイミングにどのような体験を設計するかで、医師の離脱を防ぎ、次なる行動へとつなげるかが決まります。

具体的には、以下のような設計が効果的です:

- サンクスページに「次に見るべきコンテンツ」や「他の医師に人気の資料」を提示

- 入力内容と閲覧履歴に基づいたパーソナライズド・フォローアップメールを自動送信

- MRへの即時アラートと対応方針の共有

- 数日後にリマインドメール(未ダウンロードや未閲覧コンテンツがある場合)

フォーム送信直後の対応スピードと精度は、医師の期待との“差”を埋める重要な接点です。

フォームは単なる“申込手段”ではありません。それは、医師の能動的な一歩であり、その一歩にどう応えるかが、サイト運営者の力量を問われる場面でもあるのです。行動の背景、入力の熱量、そしてその後の体験──これらすべてを統合的に設計することが、デジタル時代の信頼関係構築における鍵となります。

4. 「動き」をつなげて読むための工夫

アクセスログやフォーム入力といった単体のデータを眺めるだけでは、医師がどのような関心の流れを持ってサイト内を移動しているかまでは見えてきません。“断片的な行動”を“意味ある流れ”として捉えるためには、点を線にし、線を面にしていく視点が不可欠です。ここでは、医師の「動き」をつなげて読むために実践したい4つの工夫を、より具体的に掘り下げて紹介します。

4-1. セッションを単位にした時系列の再構築

ユーザー行動を理解するには、「いつ、どのページにアクセスし、何分滞在して、次にどこへ移動したのか」といった“時間の流れ”に沿った分析が重要です。セッション単位でログを整理すれば、医師がその日、あるいはそのタイミングに何を求めていたかの流れが見えてきます。

たとえば、以下のような表を用意して時系列を可視化することで、医師の“情報探索ストーリー”が浮かび上がります。

| 時刻 | コンテンツ名 | コンテンツ種別 | 滞在時間 | 行動の意図 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 14:05 | 疾患Xの概要 | 解説記事 | 2分10秒 | 初期理解 | 1ページ目 |

| 14:08 | 製品Yの適応症 | 製品紹介 | 1分25秒 | 対応製品の確認 | 関連リンク経由 |

| 14:10 | 添付文書(PDF) | PDF資料 | 4分48秒 | 処方判断の検討 | ダウンロード有り |

| 14:16 | 資料請求フォーム | フォーム | - | 資料取得・導入検討 | 入力完了 |

このようにログを「線」にして追うことで、関心の高まりや意思決定の兆しをよりリアルに捉えることができます。

4-2. 閲覧時間や回遊性による関心の“濃淡”分析

単にページを訪れた回数だけでなく、「どのくらいの時間滞在していたか」「どれだけ回遊していたか」によって、医師の関心の濃淡を測定できます。

特に注目したいのは以下のような行動です:

- 1分以上の滞在が複数ページにわたる

- 同一領域のページを連続して閲覧

- 異なるコンテンツ形式(記事・動画・PDF)を組み合わせて閲覧

こうした行動は、単なる偶然ではなく、明確な目的や強い関心を持って情報を探している“深掘り型”ユーザーの特徴です。たとえば、動画とPDFを交互に閲覧する行動は、「文章と図表の両方で理解を補完したい」というニーズを示しています。

この濃淡を可視化するために、「関心スコア」などの指標を設けるのも有効です:

| 行動タイプ | スコア | 解釈 |

|---|---|---|

| 30秒未満で離脱 | 1 | 表面的な閲覧 |

| 1分以上の閲覧 | 3 | 熟読傾向 |

| 同一カテゴリ内で3ページ以上閲覧 | 5 | テーマへの強い関心 |

| フォームやDLへの到達 | 8 | 意思表示レベル |

こうしたスコアリングを元に、重点フォロー対象の抽出も可能になります。

4-3. フォームやクリックなどの“アクション”との接続

“閲覧”という受動的行動から、“アクション”という能動的行動への転換点には強い意思が現れます。クリック、ダウンロード、フォーム送信など、能動的な行動とそれ以前のログを結びつけることで、「何が医師を動かしたのか」が見えてきます。

たとえば、次のようなパターンがあった場合:

- FAQ → 添付文書 → お問い合わせ → MR連携

- 製品比較 → 投与動画 → 資料請求 → フォローアップ

この“動きの型”をテンプレート化し、該当者が現れた時点でアラートやパーソナライズド導線を発動させることができれば、より機会損失の少ない情報提供が可能になります。

4-4. 会員属性や過去の接触履歴との照合

行動を正しく解釈するためには、その背後にある「医師の文脈」を重ね合わせることが重要です。

たとえば、同じ製品ページへのアクセスでも、以下のように意味合いが異なります:

| 会員属性 | 行動 | 背景にある意図 |

|---|---|---|

| 若手勤務医 | 添付文書を熟読 | 初めての処方に備えた確認 |

| ベテラン開業医 | 適応外使用に関するFAQ閲覧 | 経験則に基づいた使い分けの確認 |

| 地方在住医師 | 動画・資料の併用閲覧 | 限られた時間での効率的情報収集 |

また、過去にセミナー申込や資料請求をしている会員が、再び類似テーマに反応している場合、それは“関心の継続性”を示すものであり、コンバージョンに近いと判断できます。

医師の“動き”は、データの中に隠れたストーリーです。そのストーリーを読み解くためには、時間軸・関心濃淡・アクション・属性という複数の視点を重ね合わせる必要があります。単なるログの羅列ではなく、“文脈をまとった行動の連なり”として可視化することで、より本質的な課題発見と関係構築が可能になるのです。

5. 行動分析から導かれる次の一手

医師の“動き”を読み解いた先には、必ず「次の一手」が求められます。行動分析の目的は、数値や傾向を眺めることではなく、それを活かして何をすべきかを見極めることにあります。ここでは、会員のログとアクションを踏まえて打つべき具体的な施策を、代表的なシナリオごとに読み物として掘り下げていきます。

5-1. 個別の関心に即したレコメンドの提示

医師の行動履歴からは、関心の「方向性」と「深さ」が浮かび上がります。その情報をもとに、次に医師が求めそうな情報を“自然な流れ”で提示することが、関心の深化とアクションの誘発につながります。

| 行動例 | 読み取れる意図 | 次の一手 |

|---|---|---|

| 疾患Xの記事 → 製品Y詳細 → 添付文書DL | 疾患への理解と処方検討 | 処方事例・FAQのレコメンド |

| 製品比較ページ → 投与条件閲覧 → お問い合わせ | 製品の導入前比較 | 用法用量早見表+MR連携導線 |

| 学会報告 → セミナーアーカイブ視聴 → DL | 知見のキャッチアップ志向 | 関連動画や新着事例の紹介 |

このように、医師が踏み出した行動に対して「一歩先」の情報を提示することが、“探す手間”の軽減と“サイト内回遊”の促進につながります。

5-2. 行動パターンに基づいた情報の先回り提供

「こういう動きをする医師は、次にこういう情報を求める」といった“定型パターン”がログから見えてきた場合、それをテンプレートとして登録しておくことで、先回りした支援が可能になります。

たとえば、以下のようなシナリオ設計が考えられます:

- FAQを2ページ以上閲覧したユーザー → 翌日チャット案内バナーを表示

- 添付文書を最後までスクロール → 資料請求CTAの強調表示

- セミナー動画の後半視聴者 → 次回ライブ配信の先行案内メール送信

医師の“未発言のニーズ”を読み取り、タイムリーかつ自然なかたちで次の情報を渡す設計は、デジタル接点の価値そのものを高めます。

5-3. セグメント別に異なるアプローチを試す

行動だけでは読み取れない“背景の違い”は、属性データによって補完されます。診療科・年代・勤務先・アクセス時間帯などの違いによって、同じ行動にも異なる解釈と対応が必要になります。

| セグメント | 代表行動 | 背景 | 推奨アクション |

|---|---|---|---|

| 若手勤務医 | 資料+動画を連続閲覧 | 経験不足・知識吸収意欲 | 解説型コンテンツ、用語説明リンク |

| 開業医(50代以上) | 添付文書を熟読 → DL | 実用重視・導入検討 | 患者配布資材の案内・MR訪問予約 |

| 地方勤務医 | 夜間アクセス多数 | 日中の訪問困難・自己完結型 | オンデマンド動画の推薦、郵送申込案内 |

このように、同じ行動でも“誰が”行ったのかによって、適切な次の一手が異なります。行動と属性を掛け合わせた多層的な分析が不可欠です。

5-4. 継続行動を促すためのストーリー設計

最終的なゴールは、一過性の行動にとどまらず「継続的な接点」を育むことです。そのためには、“一歩目”の後にどうストーリーを紡いでいくかがカギとなります。

たとえば、以下のような時間軸でのコンテンツ設計が有効です:

| タイミング | 提供内容 | 意図 |

|---|---|---|

| フォーム送信直後 | 関連資料のDL案内・事例集 | 関心領域の広がりを促す |

| 翌日 | 製品の使用実感レポート | 行動継続の後押し |

| 3日後 | よくある質問のまとめ | 導入時の不安を解消 |

| 1週間後 | オンラインセミナーの招待 | コミュニティとの接点拡張 |

| 月末 | ナレッジ総まとめページ | 定着・再訪の促進 |

このようなナーチャリングは、単なるメール配信ではなく、「一人ひとりの行動の続きを支える設計」として捉えることが重要です。

行動分析は、あくまで“きっかけ”に過ぎません。そこから得た兆しをどのように具体化し、医師にとって有益な“次の一歩”へとつなげられるかが、サイト価値を左右する分水嶺となります。データの背後にある文脈を丁寧に読み取り、タイミングと形を最適化する──それが、行動分析を活かし切るための真の技術です。