1. なぜ「リコメンド」が医師サイトに必要なのか?

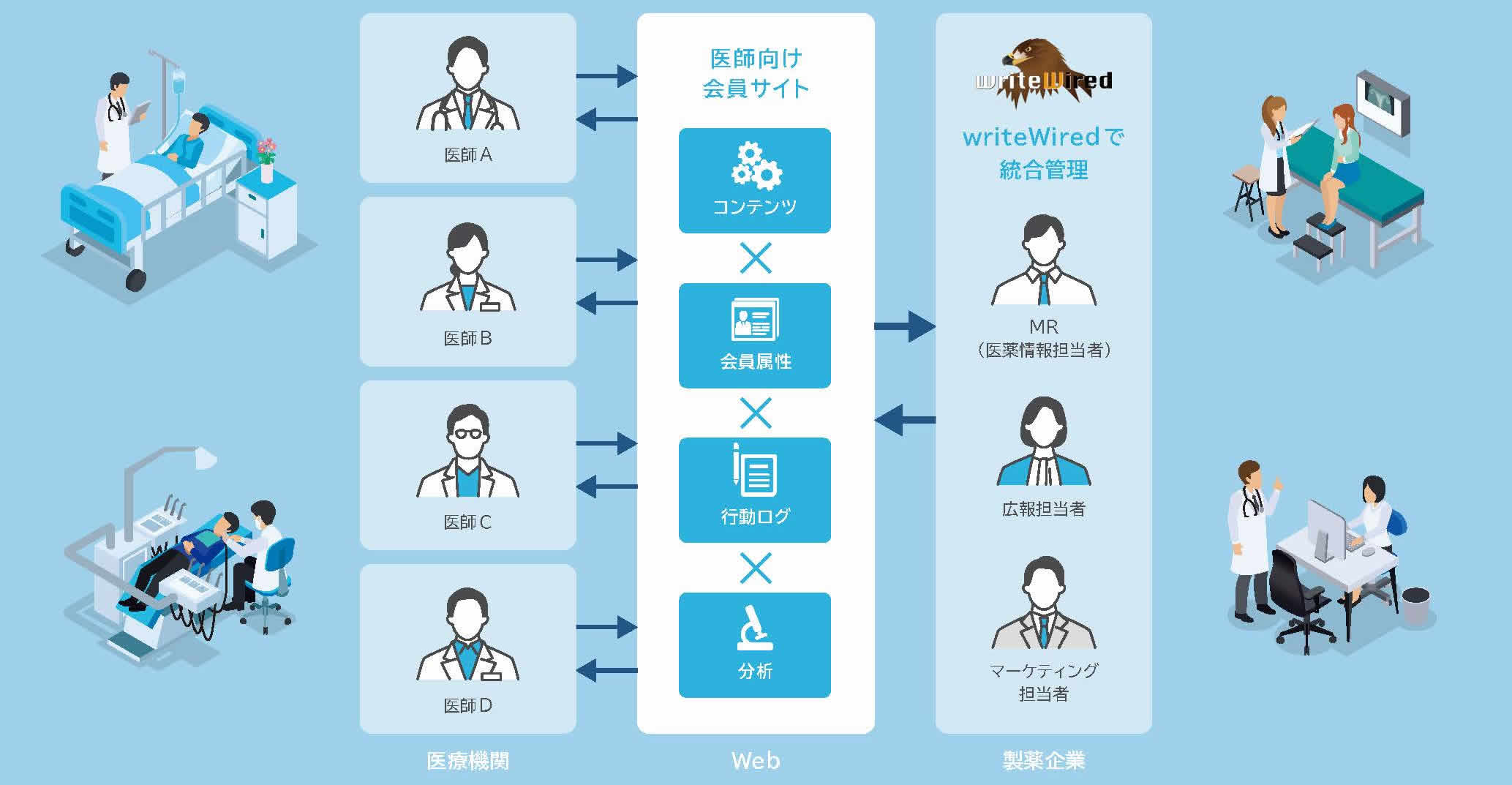

医師向け会員サイトは、製薬企業が医師に対して継続的に情報を提供し、信頼関係を構築するための中核的なチャネルです。しかし、日々更新され続ける多量のコンテンツが、逆に“情報迷子”を引き起こし、「伝えたい情報が、伝わらない」という矛盾に直面しています。その解決策として注目されるのが、リコメンド機能です。

1-1. 情報過多がもたらす“選択疲れ”

医師は診療・研究・学会・患者対応など多忙を極めるなかで、Webサイトから情報を得る時間は限られています。そのため「目的の情報にたどり着くまでの負荷」が高ければ、それだけで離脱につながってしまいます。特に医師向け会員サイトは、動画・PDF・資材・セミナー・Q&Aなどコンテンツ形式が多様であり、ナビゲーションが難しくなる傾向があります。

このような中で、リコメンド機能が「選ぶ作業」を代替し、医師が“考えずに必要な情報に出会える”状況をつくることは、UX(ユーザー体験)の質を大きく左右します。

| 医師の課題 | リコメンドによる解決 |

|---|---|

| 必要な情報を探す時間がない | 閲覧傾向に応じて優先提示 |

| 関連コンテンツを見落とす | 自動で類似・関連情報を提示 |

| ナビゲーションが煩雑 | ダッシュボードで一括可視化 |

1-2. 関心と行動をつなぐ“ナビゲーター”

例えばある医師が「慢性疼痛」に関心を持ち、該当する資材を1つ閲覧したとします。その時点では製品名や他領域との関連性には気づいていなくても、リコメンド機能が“行動”を起点に関連領域(例:リウマチ・整形外科領域のNSAIDs比較動画など)を提示することで、新たな興味の波及が生まれます。

これは「能動的に探す」のではなく、「受動的に届いた中から興味を深める」というインフォメーションジャーニーを形成します。

行動ベースで興味を発掘することは、コンテンツ消費量を増やすだけでなく、医師の思考プロセスや関心領域の深度を“広げる”働きも持ちます。

1-3. 製薬企業にとっての「情報到達率」の向上

製薬企業にとっての最重要課題は、「提供したい情報」が「本当に必要な医師」に「確実に届いているか」です。従来はバナーやメール告知に頼るケースが多く、それだけでは行動ログに基づいた文脈的な接点形成は難しいのが実情でした。

リコメンドは、行動ログ×タグ情報×会員属性をベースに、届けたい医師像に近いユーザーに対して「今が届けどき」と判断されたコンテンツを提示できます。

この点で、以下のような効果が期待されます:

| 項目 | 従来の一斉告知型 | リコメンド型 |

|---|---|---|

| 到達率 | 不特定多数への配信で分散 | 興味ありそうな層に集中表示 |

| 関心度 | 低(興味がない人にも届く) | 高(過去行動に基づくため) |

| ROI | メール開封率・CTRに依存 | 接点形成→閲覧完了→再訪まで追える |

1-4. 関係構築の“温度”を上げる仕組み

リコメンドは、単に情報を届けるだけでなく「このサイトは、自分にとって価値がある」と医師が感じる体験を生み出します。特に、以下のような体験を提供できる場合、エンゲージメントは飛躍的に向上します:

- 「未読の新着資材」が常に更新されていて、自分だけのダッシュボードになっている

- 閲覧履歴に基づいたフォローアップメールが届く(例:類似テーマの新着動画紹介)

- 自分の診療科・専門性に沿ったトピックが上位に表示される

このような体験の積み重ねは、「このサイトは自分にとって必要な情報源である」という認知につながり、結果として信頼感が育ちます。

医師サイトにおけるリコメンドは、単なる利便性向上機能ではなく、情報接点の質を“行動データ”によって革新する「仕組みづくり」です。

医師にとっては“探さなくても届く安心感”、製薬企業にとっては“届けたい相手に届ける手段”として、今後の医師サイト運営において中核となるべき存在です。

2. 行動ベースのリコメンドとは?

リコメンド機能にはさまざまな形式がありますが、その中でも「行動ベースのリコメンド」は、医師向け会員サイトにおいて最も価値の高いアプローチのひとつです。単なる属性情報では捉えきれない“関心の動き”を読み取り、医師にとって本当に必要な情報へと導く——それが行動ベースのリコメンドの本質です。

2-1. なぜ“行動”に基づくべきか

属性(例:診療科、専門領域、地域)だけで構築されたレコメンドは、表面的な一致にとどまるため、「的外れな情報が表示されてしまう」という事象が多くなります。一方で、行動ベースのレコメンドは、医師の“今この瞬間の関心”をデータとして捉えることで、より解像度の高い情報接点を実現します。

行動と関心の対応イメージ

| 行動ログ | 医師の関心シグナル | レコメンドの可能性 |

|---|---|---|

| 特定製品の資料を繰り返し閲覧 | 製品理解を深めたい | より詳細な作用機序解説動画の提示 |

| 特定疾患のページに長時間滞在 | 臨床現場での活用を検討中 | 症例紹介や実地医家の声コンテンツを提案 |

| 関連する疾患・製品を横断的に閲覧 | 疾患群への俯瞰的関心 | 比較資料や適正使用資料の提示 |

このように、行動ベースでは「明示されていないが、示唆されている関心」を拾い上げることができます。これは、“今どきのレコメンド”に不可欠な視点です。

2-2. 行動ベースで機能する代表的なロジック

医師向けサイトにおけるリコメンドは、単に「この資料を見た人はこれも見ています」だけでは不十分です。行動の質や目的の違いを見極めて、適切なアルゴリズムを組み合わせる必要があります。

| ロジック | 特徴 | 向いているケース |

|---|---|---|

| タグマッチング型 | コンテンツの共通タグを軸に類似資料を提示 | 製品・疾患タグが明確に設計されているサイト |

| 協調フィルタリング型 | 類似行動のユーザー群から推測 | 同じ関心領域にあるが見落としている可能性がある資料 |

| Embedding(ベクトル化)型 | 行動履歴から“興味の空間”を定義し距離で推薦 | 一見関連が薄そうな情報にも気づきを与える |

| ルールベース型 | 時系列や状態による条件分岐で提示 | 「前回見た資料の続編を●日後に提示」などの時系列連携 |

これらを単独で使うのではなく、「段階に応じて切り替える」「複数のロジックをスコア加重して統合する」といった設計が、実務では鍵を握ります。

2-3. 医師にとっての自然な“気づき”を生む

リコメンドの効果を最大化するには、医師にとって“自然で違和感のない形”で提示されることが重要です。過剰に押し付けがましいと感じられれば、かえって逆効果になることもあります。

理想的なリコメンド体験とは、「自分が選んだのではないが、納得できる形で導かれる」ものです。たとえば:

- ダッシュボードの「最近の関心に基づくおすすめ」にさりげなく表示

- 閲覧した資料の下部に「この内容に関心のある医師は…」と補足提示

- 記事末のポップアップで「補足動画」「類似テーマPDF」などを提案

これらは、“次の行動”を引き出すきっかけとなり、自然なコンテンツの連鎖を生み出します。

2-4. 行動データの蓄積と信頼性

質の高いリコメンドを実現するには、裏側のデータ設計と処理プロセスが極めて重要です。特に医師向けサイトでは、以下のような要件を満たす必要があります:

- 粒度の高いログ収集(閲覧秒数、同時スクロール、ページ遷移先)

- タグや属性との自動マッピング(製品コード、疾患、領域など)

- “未読”の定義と管理(一度クリックしたが未閲覧の場合などを含む)

さらに、レコメンドの信頼性向上のためには、「医師自身の行動が精度に反映される」フィードバックループの仕組みが重要です。たとえば:

- 表示されたリコメンドにクリックがあれば、重み付けを強める

- 表示されたが無視されたリコメンドは一定期間除外

- 行動傾向に変化があれば、推薦ロジックを動的に切り替える

行動ベースのリコメンドは、単なる技術ではなく「医師の思考を伴走するガイド役」として機能します。診療・研究・学びの文脈を読み取りながら、“必要な情報に自然と出会える”場をつくること。それが、行動ベース型の真価です。

医師サイトにおいて、リコメンドは単なる補助機能ではなく、「接点を自走化する仕組み」として、今後ますます重要な基盤となっていくでしょう。

3. 医師接点の深化につながる仕組み

行動ベースのリコメンドは、単なるコンテンツナビゲーションの技術ではなく、「医師との関係性」を構築・深化するための仕組みとして機能します。これにより、会員サイトは単なる情報の倉庫から、医師にとって価値ある“体験の場”へと進化していきます。

3-1. “見てもらう”から“使ってもらう”への変化

従来の会員サイト運用では、「資料をアップした」「告知メールを送った」「PVが発生した」といった“配信側の成果”に満足してしまうことが少なくありません。しかし本来目指すべきは、「医師がその情報を活用し、継続的に使いたくなる」状況です。

行動ベースのリコメンドは、その文脈を提供します。医師自身が“再びその情報にアクセスする”行動をとることで、単なる一過性の情報接点が、信頼性ある情報源として昇華されるのです。

閲覧後の行動の変化(例)

| 初回閲覧 | リコメンドによる連鎖行動 | 変化の意味 |

|---|---|---|

| 動画視聴(疾患解説) | 同疾患の薬剤比較資料をダウンロード | 情報の深掘り |

| 資材ダウンロード(使用方法) | 関連症例の解説動画を閲覧 | 実践的知識の補完 |

| 製品紹介ページ閲覧 | 競合製品との違いを扱うQ&Aを閲覧 | 判断材料の補完 |

このように、リコメンドは「次に知りたくなること」を示唆する導線となり、医師の“学習行動”を後押しします。

3-2. リコメンドが生む“意味のある再訪”

医師が同じサイトに何度も訪れる理由の多くは、「過去に役立つ情報に出会った」記憶と、「また何か得られるかもしれない」という期待です。

行動履歴に基づいたリコメンドは、その期待を裏切らない情報接点を再訪のたびに用意することができます。以下のように“シーン”ごとの動機付けを設計することが重要です。

再訪を促すトリガー例

| シーン | 医師の心理 | リコメンドで提示すべきもの |

|---|---|---|

| 週明けのログイン | 新しい情報を探している | 「先週未読の資料」「今週追加された新着」 |

| 学会直前 | 疾患・治療テーマに集中 | 「学会発表関連の資料まとめ」「演者インタビュー」 |

| 前回の資料閲覧後1週間 | 関心が持続しているか確認したい | 「前回見たテーマの続き」「類似資料」 |

“いつ来ても、自分に合った更新がある”という設計は、習慣的な再訪を促すうえで極めて重要です。

3-3. 医師の“今”に応じた接点形成

医師の関心は固定的ではなく、日々の診療、担当患者、季節疾患、医療トレンドなどに大きく影響されます。行動ベースのリコメンドは、このような変化に柔軟に対応できる特徴があります。

たとえば、以下のような変化に対応した設計が可能です:

- 関心の“揺らぎ”:急に心不全に関する資料を見始めた → 心不全に関連する他製品や診療連携の資料を提示

- 診療テーマの“深化”:ある疾患を繰り返し閲覧 → 症例・ガイドライン・講演動画など複層的に推薦

- 利用時間帯や曜日の“行動パターン”:夜間閲覧が多い医師には、まとめ動画やeラーニング系を上位表示

こうした“今の医師像”に寄り添うレコメンドが、「関心を先取りしてくれるサイト」としての信頼を醸成します。

3-4. 一人ひとりに“パーソナルな導線”を提供する

医師にとって、“自分の関心にフィットする情報”が自然に届くことは、利便性以上に「理解されている」という心理的安心を生み出します。

リコメンドを通じて医師ごとの関心や行動に応じたパーソナライズドな体験を提供することで、次のような効果が期待されます:

- 自分専用のポータルのように感じられる(=サイト定着)

- コンテンツを「閲覧する」だけでなく「活用する」ようになる

- 医師の側から「また見たい」と思える動機が生まれる

結果として、医師にとっての会員サイトは「企業発の情報提供チャネル」ではなく、「自身の医療実践や学びを支えるパートナー的存在」へと進化していきます。

医師接点の深化とは、“繰り返しの関係性”を“意味ある継続”へと変えていくことです。

行動ベースのリコメンドは、その接点の質と文脈を医師の側から構築することを可能にします。届ける企業側が情報を選び、受け手の医師が受動的に受け取るという構図ではなく、「医師の動きに寄り添いながら伴走する」仕組みこそが、今求められる医師接点のあり方です。

4. 実装におけるポイント

行動ベースのリコメンドを医師向け会員サイトに導入する際には、単に技術的な構築だけでなく、「医師体験」「運用負荷」「精度改善」の3つの視点から戦略的に設計する必要があります。以下では、実装における重要なポイントを読み物として整理します。

4-1. 対象コンテンツの整備とタグ設計

リコメンドの精度を支える土台は、コンテンツそのものとそれに付随するメタ情報(タグ)です。コンテンツが曖昧・未分類・古い状態では、どんなに高度なアルゴリズムでも機能しません。

推奨されるタグ設計の例:

| タグカテゴリ | 具体例 | 活用シーン |

|---|---|---|

| 疾患タグ | 関節リウマチ、心不全 など | 疾患ごとのリコメンド群生成 |

| 製品タグ | AdoFeed、ProductX など | 製品中心の関連資料提示 |

| 資料タイプ | 動画、PDF、スライド資料 | フォーマットによる最適表示 |

| 対象職種 | 医師、薬剤師、看護師 など | ロール別パーソナライズ |

タグ付けは人力・自動の併用が望ましく、CMSや管理画面上で容易に管理・追記できる設計が運用性を高めます。

4-2. 会員属性・行動ログとの連携

リコメンドは「誰に、何を、どのように提示するか」がすべてです。したがって、会員データベースと行動ログをいかに滑らかに接続できるかがカギとなります。

- 会員IDベースでのログ統合(未ログイン時との紐付けルール設計も含む)

- 閲覧、滞在、クリック、再訪、未読、完了など複数種のログイベント定義

- 特定の行動トリガー(例:2回閲覧・資料ダウンロード)によるレコメンド出力

行動ログは“見た”かどうかだけでなく、“見てどう動いたか”まで追えるように設計することで、より実用的なリコメンドが可能になります。

4-3. 更新頻度と表示制御の最適化

リコメンドは、内容が古かったり、何度も同じ資料ばかり出てくるようでは逆効果です。定期的な更新と、表示ルールの設計が求められます。

| 要素 | ポイント |

|---|---|

| 更新頻度 | 毎日更新(閲覧ログベース)+週次更新(新着コンテンツベース)などを併用 |

| 表示回数制御 | 同一資料の表示上限、クリックされた資料の除外ルールなどを設計 |

| 対象期間の管理 | “3カ月以内の新着”など、鮮度を保つフィルター制御 |

“何が、いつまで、誰に、何度表示されるか”を細やかにコントロールすることで、リコメンドが雑音にならず価値を保ちます。

4-4. UI/UXへの自然な組み込み

リコメンドはコンテンツの隣に存在して初めて意味を持ちます。医師が“意識せずに”受け取れることが、UXとしての重要条件です。

- トップページ:パーソナライズされた新着・おすすめ欄

- 資料閲覧ページ:関連資料としてサイド表示やフッター表示

- ダッシュボード:未読資料/直近行動ベースのレコメンドパネル

- メール通知:閲覧行動に基づいたおすすめ資料の追送

UX上は「おすすめ」や「他の医師の関心資料」といったラベリングも、ユーザー心理を刺激する要素として重要です。

行動ベースのリコメンドを実装するには、「正確にタグ付けされたコンテンツ」「ログと会員情報の連動」「更新・表示設計」「医師視点のUI設計」の4点が有機的に連動してはじめて効果を発揮します。

これは単なるシステム構築ではなく、“接点デザインの技術”です。情報を届けることを目的とするのではなく、「医師が情報と出会い続けたくなる場」をつくる。それが、リコメンド実装の最終的なゴールです。

5. 届けたい情報を、届けたい人に

医師向け会員サイトにおいて、最も重要なのは「有益な情報を、必要な医師に、最適な形で届けること」です。しかし、現実には情報の氾濫、接点の分断、医師の多忙といった壁が存在し、思うような成果を上げられていない企業も少なくありません。

行動ベースのリコメンドは、こうした課題を乗り越えるための“接点改革の基盤”です。ここでは、これまでの内容を踏まえつつ、リコメンド導入の本質と展望を再確認します。

5-1. 情報提供の構造改革としてのリコメンド

従来の情報提供は、“企業側の都合”で設計された構造になりがちでした。

- 新製品の情報をリリースする

- 訴求したい資料をメールで告知する

- 会員に定期配信で届ける

これらは一見、理にかなった運用ですが、医師の“今の関心”や“診療の実態”からはズレが生じやすい手法でもあります。

リコメンドは、情報提供の起点を「医師の行動」に移します。医師が何を見たか、どこに関心があるか、どういう順序で学ぼうとしているか——その“リアルタイムな文脈”に沿って、情報が動的に変化する構造をつくるのです。

5-2. 価値ある接点は“文脈の理解”から生まれる

医師が「このサイトは役に立つ」と感じるとき、そこには共通した感覚があります。それは「自分が何を必要としているかを、このサイトは分かってくれている」という実感です。

この“分かってくれている感”は、リコメンドによって次のような形で実現されます:

- 関連性の高い資料が自然に提示される

- 過去の行動と今の行動がつながる

- 次の一歩を示してくれる

情報が単に「ある」だけでなく、「意味を持って届く」ためには、行動文脈の理解が不可欠です。リコメンドはその文脈を読み解き、接点を価値に変換する装置となります。

5-3. サイト運営における“資産”としての活用

リコメンドは一度実装して終わりではなく、運用と改善のなかで“価値の積み上げ”が進む仕組みでもあります。会員の行動ログが蓄積されるほど、精度は上がり、導線は洗練されていきます。

また、以下のような副次的なメリットも見逃せません:

- 行動ログを分析することで、医師ニーズの可視化が進む

- 利用実績データを基に、資料の改善や開発が進む

- コミュニケーションの精度が高まり、MR活動との連携も強化できる

このように、リコメンドは「医師接点の質を高める仕掛け」であると同時に、「サイト自体を進化させる資産」でもあるのです。

“届けたい情報を、届けたい人に”——このシンプルで本質的な目標を実現するために、行動ベースのリコメンドは最も有効な手段のひとつです。

マーケティング活動がコンテンツ中心から“文脈中心”へと進化する時代において、リコメンドの導入は戦術ではなく“戦略”であり、医師との関係構築の未来を左右する選択肢となっていくでしょう。