1. なぜ今「拡張」を考えるべきなのか?

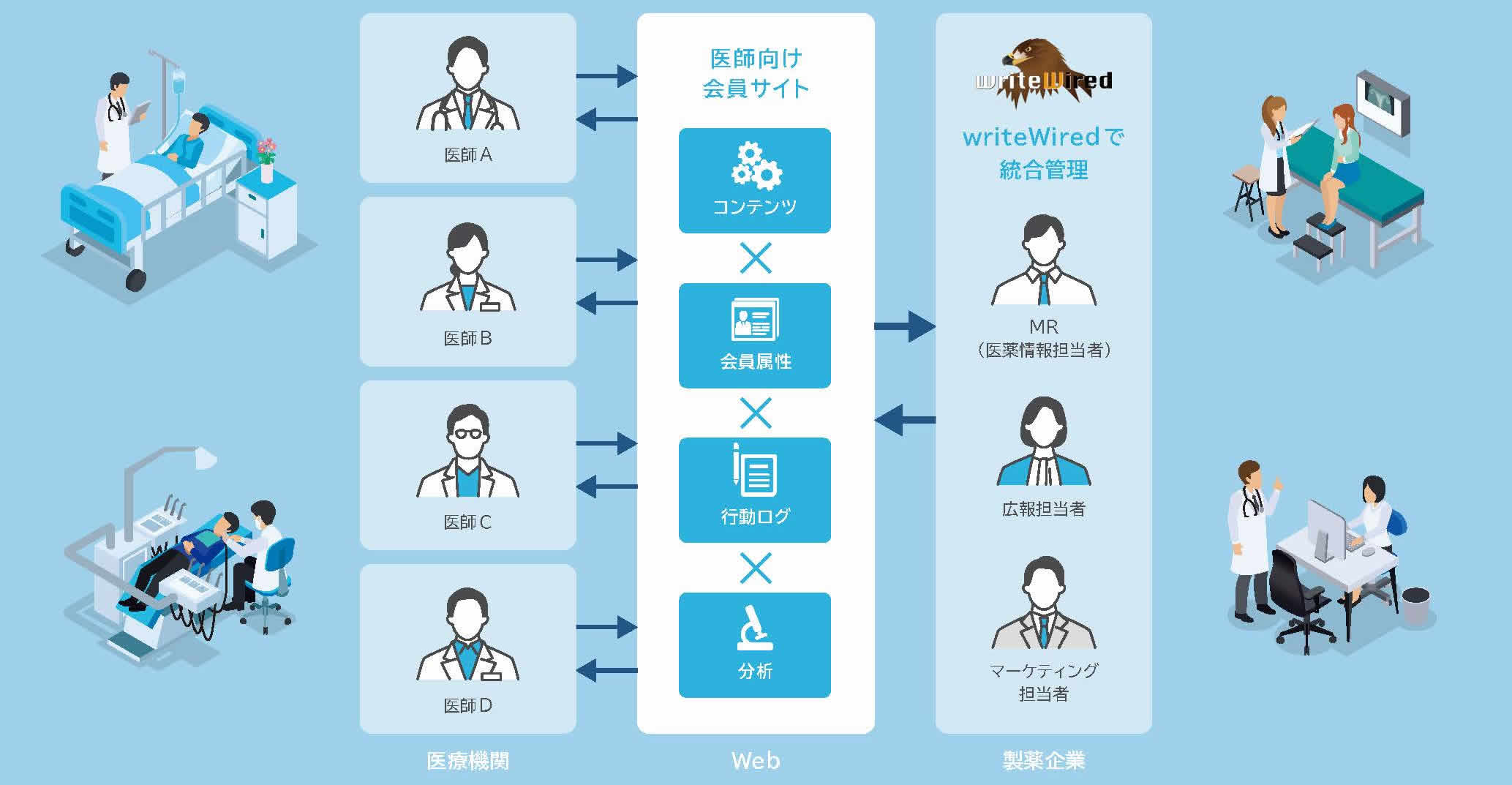

医師向けの会員サイトを通じた情報提供が定着し、一定の成果を上げている今こそ、新たなステージとして「拡張」の必要性が高まっています。単なるチャネル追加ではなく、医師の情報ニーズや行動特性に寄り添い、より価値のある体験を提供するための視点が重要です。ここでは、その背景をより深く掘り下げていきます。

1-1. 医師の情報接点が多様化している

医師は日々多忙なスケジュールの中で、限られた時間を使って情報収集を行っています。これまではMR訪問や会員サイトが中心の情報源でしたが、現在ではスマートフォンでの情報閲覧、ウェビナー参加、チャットやLINEを通じた問い合わせなど、接点は大きく広がっています。

これにより、医師とのコミュニケーションも「時間」や「場所」を問わず発生するようになり、単一チャネルではすべてをカバーしきれなくなっています。複数のチャネルを連携させた「拡張」体制を整えることで、医師がそのときに最も使いやすいチャネルから情報へアクセスできる環境が求められています。

参考:医師の情報接点とチャネルの特徴

| チャネル | 利用シーン | 特徴 |

|---|---|---|

| 会員サイト | 疾患や製品の詳細を調べるとき | 深く調べたいときに有効。動画や資料との連携も可 |

| メール | 日常的な情報取得・気付きのきっかけづくり | 開封率は高くないがリマインダーとして機能 |

| LINE/チャット | 簡易な質問や確認をしたいとき | 返信スピードやタイミングが重視される |

| ウェビナー | 時間を確保して学びたいとき | リアルタイム/アーカイブ両方にニーズあり |

| MR訪問 | 対話や関係構築が主目的 | 深堀りや人間関係構築に適する |

1-2. 医師の情報選別能力と期待値が高まっている

医師は年々、受動的な情報提供に対して厳しくなってきています。日々の診療業務や自己研鑽に忙殺される中、どの情報が自分にとって必要かを瞬時に判断する力が身についており、「不要な情報」はすぐにスルーされる傾向が強くなっています。

このような中で、価値のある情報とは「その医師の専門性や関心に合致している」「今、必要とされている」「簡潔に理解できる」ものです。つまり、医師の行動データや関心領域を理解したうえで、個別に最適化されたコンテンツの提供が求められています。

生成AIやタグベースのパーソナライズ配信なども、この期待値に応える手段として活用が進んでいます。

1-3. マーケティング施策の「属人性」からの脱却

従来の医師向けマーケティングでは、特定の担当者の勘や経験に基づいた施策設計やコンテンツ運用が行われることが多く、属人化が大きな課題となっていました。このような体制では、担当変更や人員の流動によって継続性や品質が保たれにくくなります。

拡張の一環として、行動データの蓄積とルール化、MA(マーケティングオートメーション)による自動対応などを取り入れることで、「仕組み」での再現性が生まれます。人手では対応しきれなかった細やかなフォローアップも、自動化により可能になります。

1-4. データドリブンな意思決定への転換

医師向けサイトやチャネルでの接点から得られるログや反応データは、かつてに比べてはるかに豊富になっています。例えば以下のような指標が、日々蓄積されています:

- ページごとのアクセス数と閲覧時間

- 動画の視聴完了率

- 開封・クリックなどのメール反応

- フォームの送信履歴や入力内容

- FAQ検索ワードと閲覧率

これらのデータを可視化・分析し、施策の改善や新たなコンテンツの企画に活かす動きが加速しています。属人的な感覚に頼らず、「何が読まれているか」「どこで離脱しているか」といった事実に基づいた意思決定が行える環境を整えることも、拡張の重要な一面です。

医師を取り巻く情報環境は、従来のモデルではカバーしきれないほどに進化しています。拡張とは、単に機能を増やすことではなく、医師の行動・関心・習慣を深く理解し、より良い情報体験を提供するための準備です。未来のマーケティング活動を支える基盤づくりとして、今この瞬間にこそ、拡張を真剣に考えることが求められています。

2. MAによる施策の自動化と最適化

医師向けマーケティングが複雑化するなかで、人的リソースだけに依存せず、効率的かつ継続的な施策運用を可能にする「マーケティングオートメーション(MA)」の導入が注目されています。MAの活用は単なる自動化にとどまらず、医師一人ひとりに合わせたアプローチを構築し、コミュニケーション全体の質を高めることに寄与します。

ここでは、MA導入の意義と具体的な活用方法について掘り下げていきます。

2-1. 会員のスコアリングとセグメントの再定義

MAでは、会員の行動ログや属性情報をもとにスコアを算出し、関心の高さや成熟度を可視化することができます。たとえば、以下のような行動がスコアとして加点されていきます:

- 製品ページを3回以上閲覧

- 特定領域の動画を最後まで視聴

- 資料ダウンロードの実施

- メール内リンクのクリック履歴

このようなデータをもとに、「今まさに詳細情報を必要としている医師」や「継続的な関心を持っている医師」といったセグメントを作成できます。これにより、メッセージの内容や送信タイミングを医師ごとに最適化でき、関係性をより深めることが可能になります。

スコアリング導入による変化(例)

| 分類 | 従来の運用 | MA導入後の変化 |

|---|---|---|

| 配信対象の選定 | 一括メール配信(会員全体) | 行動スコアに応じたグルーピング |

| コンテンツ出し分け | 共通テンプレート | 関心領域別のパーソナライズ |

| フォローアップ | MRによる手動対応 | スコア上昇に応じた自動リマインド |

2-2. トリガーメールの自動配信設計

MAの中でも特に即効性が高いのが「トリガーメール」の活用です。これは、医師の特定の行動をトリガーとして自動的にメールを配信する仕組みです。

例えば、以下のようなシナリオが考えられます:

- ある製品の紹介動画を最後まで視聴した医師に、関連資料のダウンロード案内を送信

- FAQページで同一テーマを繰り返し検索した医師に、専門MRによるフォローアップ案内を通知

- 会員登録直後に、診療科や職種に合わせた初回ウェルカムコンテンツを配信

これらのトリガー設計により、医師にとって「ちょうど欲しかった情報」がタイムリーに届く仕組みを構築できます。結果として、エンゲージメントの向上やサイト滞在時間の増加、資料請求への転換率改善などが期待できます。

2-3. ナーチャリングの効率化と継続性の確保

医師との関係性は、一度の接点で完結するものではありません。中長期的に関心を維持・高め、必要なときに選ばれる存在になるためには、継続的なナーチャリングが不可欠です。

MAを導入することで、以下のような「仕組みで続けられるナーチャリング」が可能になります:

- スコアが一定値に達した医師だけに限定コンテンツを配信

- 一定期間アクションがなかった医師に対してリマインド配信を実施

- 特定疾患や製品タグに基づく特化メールを定期的に配信

これにより、従来のように属人的・単発的な対応ではなく、組織全体としての関係構築力が向上します。

MAは、医師との関係を深めるための「自動化された気配り」とも言えます。人手では到底対応しきれない数の会員に対しても、個別に寄り添った対応が可能になることで、医師からの信頼や関心をより高めることができるのです。次の段階では、生成AIやオムニチャネルとの組み合わせにより、さらに高度なマーケティング体験が実現していきます。

3. 生成AIによる情報提供の個別最適化

医師にとって、膨大な情報の中から「今、自分に必要な情報」を見つけることは、日々の業務と並行して行うには大きな負担となっています。生成AIの活用は、この課題を大きく解決する可能性を秘めています。ChatGPTに代表されるような生成AIは、医師の関心や行動履歴に応じた情報要約、FAQ応答、レコメンドの自動化を通じて、「探す」から「届く」への情報体験の変革を後押しします。

ここでは、生成AIが実現する個別最適化の世界を詳しく見ていきます。

3-1. 医師専用FAQ・ナレッジベースの強化

医師からの質問にタイムリーに対応することは、MRやカスタマーサポートの重要な役割の一つです。しかし、すべての問い合わせに即時対応するのは人的リソースの面で限界があります。そこで注目されるのが、生成AIによるFAQやナレッジベースの強化です。

生成AIを活用すると、過去の問い合わせ内容、閲覧履歴、診療科や職種ごとの傾向をもとに、医師ごとに最適な回答候補を生成することができます。さらに、以下のような活用例も現実的です:

- よくある質問を自動で要約・更新し、情報鮮度を維持

- 製品情報や添付文書をもとに自然な表現での回答を生成

- 対話形式での質問対応により、検索負担を軽減

FAQ対応の従来型と生成AI活用の比較

| 項目 | 従来のFAQシステム | 生成AI活用時の特徴 |

|---|---|---|

| 回答の柔軟性 | 固定のテンプレート回答 | 医師の文脈に合わせた柔軟な出力 |

| メンテナンスの手間 | コンテンツ更新に人的負荷が発生 | 過去ログから自動学習し自律的に更新 |

| 対応スピード | 担当者不在時は時間がかかることも | 24時間即時対応が可能 |

| 多言語対応 | 別途翻訳対応が必要 | 自動翻訳による多言語即時対応が可能 |

3-2. 関心別コンテンツの動的要約とレコメンド

医師に向けて提供されるコンテンツは、日々増加しています。学会レポートや疾患解説、製品比較、症例紹介など、多岐にわたる情報が提供されていますが、そのすべてをフルで読んでもらうことは現実的ではありません。

そこで有効なのが、生成AIによる「関心別コンテンツの要約と提案」です。たとえば、以下のような仕組みが実現可能です:

- 閲覧履歴やタグ情報をもとに、医師ごとの関心テーマを特定

- コンテンツの本文から自動で要約を生成し、「読むべき理由」を明示

- 要約内にCTA(資料ダウンロード、動画視聴)を自然に挿入

- コンテンツの難易度や専門性に応じた要約の調整(例:若手医師向けに噛み砕いた表現)

コンテンツ要約のパターン(例)

| 医師の関心領域 | 要約生成の視点 | 表現スタイル例 |

|---|---|---|

| リウマチ領域 | 薬剤効果の比較・作用機序に注目 | 「A薬はX受容体に選択的に作用します」 |

| プライマリ領域 | 初診で使えるポイント、患者説明に活用 | 「この症例は患者説明のテンプレにも使えます」 |

| 若手研修医 | 難解な論文の要点と図解を簡潔に伝える | 「図1のように作用点が可視化されています」 |

このように、医師ごとに異なる視点や専門性に応じて「読みやすく」「活用しやすい」要約を自動で提供できる点が、生成AIの大きな価値です。

3-3. 個別対話型アシスタントとしての進化

生成AIの進化によって、「サイトに訪れる→探す→読む」というこれまでの動線から、「話しかける→返答を得る→必要な情報だけ受け取る」という対話中心のインタラクションへの変化が見られるようになっています。

とくに医師向けの会員サイトにおいては、以下のような対話型アシスタントの実装が進みつつあります:

- 医師の過去の閲覧履歴に基づいたレコメンド応答

- 疾患・製品名に基づく自然言語での質問への応答

- 閲覧中のページ内容に対するリアルタイム解説や補足案内

- 医師の専門分野や診療スタイルに基づいたアドバイス出力

このようなアシスタント機能は、医師にとって“サイトが話しかけてくれる”体験となり、単なる情報提供ではない新たな価値体験へと進化していきます。

生成AIは、単なる自動応答ツールではありません。医師の行動や関心を読み取り、適切な文脈で、最適な形式の情報を届ける“対話型パートナー”としての役割を果たし始めています。その力を活かすことで、これまで以上に一人ひとりの医師に寄り添った、密度の高い情報体験が実現できるのです。

将来的には、医師の行動ログ、診療傾向、FAQ履歴などを横断的に統合し、生成AIが「次に必要な情報」を先回りして提案する仕組みの実現も視野に入ります。それはまさに「情報に出会う」体験を超えて、「情報が寄り添ってくる」世界への進化といえるでしょう。

4. オムニチャネル戦略による医師接点の最適化

医師に対する情報提供の在り方は、かつての一方向型から、双方向かつ状況依存型のコミュニケーションへと大きく変化しています。会員サイトやメール、MR訪問といった個別のチャネル運用では限界があるなかで、オムニチャネル戦略が注目されています。

オムニチャネルとは、複数の接点を統合し、チャネルをまたいで一貫した体験を提供する考え方です。医師の接点を最適化することは、単に情報の届け方を多様化するだけでなく、行動の全体像を正しく把握し、タイミングと文脈に応じた対応を実現することでもあります。

ここでは、オムニチャネル戦略による医師接点最適化の具体像を、さらに詳しく掘り下げていきます。

4-1. チャネル横断での行動ログ統合

多くの企業では、チャネルごとにシステムが分かれており、医師の行動ログもバラバラに蓄積されがちです。しかし、真に意味のある対応を行うには「チャネルを横断した行動の文脈」を理解することが不可欠です。

たとえば、ある医師が次のような行動をしていたとします:

- メールを開封し、会員サイトへアクセス

- 製品Aの詳細ページを閲覧

- 翌週のウェビナー案内に申込

- ウェビナー終了後、チャットで追加質問

これらは単体で見ると断片的な行動ですが、統合的に見れば「製品Aに強い関心を持ち、詳しく理解したいと考えている」という明確なシグナルとなります。このような全体像の把握こそが、オムニチャネルの中核です。

医師の行動を統合して理解する観点(例)

| チャネル | ログ内容 | 意図の仮説 | 対応の方向性 |

|---|---|---|---|

| メール | 製品A紹介メール開封 | 興味を持ってタイトルを読んだ | サイトへの導線リンク強化 |

| 会員サイト | 製品Aの説明ページを3分閲覧 | 内容を詳しく理解しようとした | 詳細資料の案内をポップアップで提示 |

| ウェビナー | 製品Aの臨床データ紹介に参加 | 詳細なデータを求めている可能性が高い | 質疑応答ログからのフォローアップ |

| チャットサポート | 効果発現までの期間を質問 | 実際の処方イメージを検討している | MR訪問提案または事例紹介資料の案内 |

このように、行動の背景にある関心の変化や疑問の深まりを汲み取り、複数チャネルの連携によって的確な次のアクションへと導くことが、オムニチャネルの本質といえます。

4-2. チャネルごとの役割分担と連携設計

オムニチャネルを単に「いろいろな手段を使うこと」と捉えるのは誤解です。重要なのは、各チャネルに明確な役割を与え、それぞれが連携して医師体験を高めていく設計です。

たとえば、以下のような流れが一例です:

- メール:関心を引くきっかけを提供(短い訴求)

- 会員サイト:詳細な情報提供と資料ダウンロード

- MR訪問:質疑応答と対話による信頼構築

- チャット/LINE:ちょっとした疑問の即時解消

それぞれのチャネルは独立したものではなく、情報の受け手である医師の体験を「一連の流れ」としてつなげる必要があります。医師がどのチャネルからアクセスしても、途中で情報が途切れたり、繰り返し同じ説明を求められたりしないような設計が理想です。

チャネル連携の一例(シナリオベース)

| ステップ | チャネル | 目的 | 医師の状態 | 次のアクション提案例 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | メール | 興味喚起(件名+1クリック) | 通勤中にスマホで確認 | サイトへ誘導する簡易動画を挿入 |

| 2 | サイト | 詳細情報の収集と保存 | 昼休みにPCで閲覧 | ダウンロード資料と次回ウェビナー案内 |

| 3 | MR訪問 | 質問の整理と使用意向の把握 | 実際の処方可能性を検討中 | オンライン事例紹介の提案 |

| 4 | チャット | 具体的な使い方・副作用の確認 | 投薬を検討し、確認事項が明確になっている | 導入施設の実例やQ&Aリンクの提示 |

このように、各チャネルが連携しながら役割を果たすことで、医師の意思決定を支える流れがスムーズに整います。

医師の接点を最適化するとは、単に「情報を届ける」ことではなく、「医師の意思決定を支える体験をつなげていくこと」です。その実現のために、オムニチャネル戦略は欠かせません。今後は、チャネル間のログ連携、コンテンツの一貫性、さらには生成AIによる補完も含めて、よりシームレスな医師体験の設計が求められていくでしょう。

また、オムニチャネル戦略を支える仕組みには、マーケティングオートメーション(MA)やデータ統合基盤(CDP)、生成AIベースのパーソナライズエンジンの導入が鍵となります。テクノロジーと運用の両輪で、医師にとって価値ある体験をどのように連携して届けるか。その設計力こそが、これからの製薬マーケティングに問われる力といえるでしょう。

5. 拡張戦略で目指す未来とは

ここまで、医師向けマーケティングの進化に必要な3つの軸——MA(マーケティングオートメーション)、生成AI、そしてオムニチャネル戦略——について詳しく見てきました。それぞれの技術やアプローチは単独でも大きな効果をもたらしますが、本当に目指すべき未来は、それらが相互に連動し、ひとつの統合された「体験設計」として機能する世界です。

5-1. テクノロジーは手段、医師体験が本質

MAで精緻なセグメントにコンテンツを届け、生成AIで瞬時に疑問に答え、オムニチャネルで適切なタイミング・場所・方法で接点を持つ——このような未来は、決して遠い話ではありません。ただし、それを実現するうえで忘れてはならないのは、「テクノロジーを導入すること」そのものが目的ではないということです。

あくまで主役は医師であり、医師の体験をどう豊かにするかがすべての出発点であり、到達点です。テクノロジーはそのための“手段”であり、「必要な人に、必要な情報を、必要な方法で届ける」ための最適化装置であるべきなのです。

医師の体験を軸にした視点の転換(比較)

| 観点 | 従来の発想 | 拡張戦略に基づく発想 |

|---|---|---|

| 情報提供の目的 | 自社コンテンツを消化してもらうこと | 医師が“必要とする瞬間”に寄り添うこと |

| 成功指標 | メール開封率・PV数などの表面的な数値 | 関係性の深さ・相談される頻度などの質的指標 |

| コンテンツのあり方 | 一律の形式・テンプレート中心 | パーソナライズされた意味ある情報設計 |

5-2. 部門を越えた連携と運用体制の再設計

拡張戦略を実現するには、マーケティング部門だけでなく、営業(MR)、メディカルアフェアーズ、IT部門、コンテンツ制作者など、さまざまな部門が関与し、それぞれの役割を再定義していく必要があります。

特に重要なのは「データ連携」「運用フローの見える化」「全体設計に基づくチャネル設計」の3点です。これらを無理なく継続するためには、運用体制自体も“柔軟に拡張可能”でなければなりません。

| 成功のための3要素 | 具体的なポイント例 | 担当部門(例) |

|---|---|---|

| データ連携 | 会員ログ・MR活動・問い合わせ・FAQの統合データ活用 | IT、デジタル戦略部門 |

| 運用フローの見える化 | MAやチャットボットの配信・反応状況を可視化 | マーケティング部門 |

| チャネル設計と統一方針 | 訴求内容に応じたチャネル分担とトーンの一貫性保持 | マーケ・MR・コンテンツ制作部門 |

このように、拡張とは単なる技術導入の話ではなく、「部門間で価値提供のストーリーを共創すること」に近いとも言えます。

5-3. 最適化の先にある「寄り添う医療情報」へ

今後、医師のニーズはますます多様化・個別化していきます。その中で「標準化された情報提供」では届かない領域が増えていくでしょう。そこで求められるのは、情報の“質”そのものを高めるのと同時に、「必要とされるタイミングで、必要な形で、自然に出会える」状態をどう作るかです。

生成AIや行動スコアリング、過去ログの統合などを駆使し、医師が次に求めるであろう情報を“先回り”して差し出す。オムニチャネル設計で、医師の文脈に応じてチャネルを選び、ストレスなく到達させる。MAにより、状況に応じた適切な頻度と粒度で届け続ける。

これらが統合されることで、医師にとって情報は「受け取るもの」ではなく「自然にそこにあるもの」になります。それはまさに“寄り添う情報体験”の実現です。

未来の製薬マーケティングにおいて必要なのは、手法の最先端化ではなく、体験の最適化です。医師が“知りたい”と思った瞬間に、適切な情報が、適切な形で、そっと差し出されるような設計。

その静かで力強い仕組みこそが、テクノロジーと人間の理想的な関係であり、拡張戦略が目指すべき未来なのです。