1. 会員登録の導線とモチベーション設計

1-1. 医師が会員登録する動機を設計する

医師の登録動機は「利便性」「信頼性」「独自性」に集約されます。以下の動機別に提供価値を明確にし、サイトやプロモーション設計に反映させます。

| 動機カテゴリ | 提供価値の具体例 | 表現のポイント |

|---|---|---|

| 実用性 | 治療ガイドライン早見表、説明資材DL | "明日から使える"、"現場で役立つ" |

| 情報優位性 | 学会速報、未公開動画、論文要約 | "ここでしか読めない"、"限定" |

| キャリア支援 | eラーニング、専門医試験対策 | "自己研鑽に"、"スキマ時間で学習" |

| 個別最適化 | 専門領域ごとのレコメンド | "あなた専用の"、"自動で届く" |

登録ページやバナーでこれらを訴求し、1画面目から「得られる価値」を可視化することが鍵です。

1-2. 導線設計:最小ストレス・最大納得感を実現する

医師が離脱しないためには、短時間で安心して登録できる体験設計が不可欠です。以下の4要素をチェックポイントとして導線設計に反映させます。

登録導線設計チェックリスト:

| 観点 | 設計例 | 備考 |

|---|---|---|

| 時間 | 「登録は60秒」表記 | タイムゲートルームの回避 |

| 入力項目 | 最小限(氏名、所属、専門、メール) | 施設名はオートコンプリート化 |

| 信頼性 | 運営企業ロゴ、個人情報取扱い表示 | セキュリティバッジやSSL表示を活用 |

| 医師認証 | 施設名 | 本人確認は裏側で実施しUXは簡潔に |

さらに「MR経由の登録」や「学会からの流入」のように、チャネルごとに文脈が異なるため、導線ごとに登録画面の導入文やベネフィットを出し分けることも有効です。

1-3. 未登録ユーザーへの働きかけと設計パターン

登録のタイミングは医師ごとに異なるため、サイト体験そのものを登録動機につなげる設計が求められます。

段階的開示型フリーミアム設計(例)

| ユーザー状態 | 閲覧可能な内容 | 登録促進トリガー |

|---|---|---|

| 未登録(初回訪問) | トップページと一部概要 | 「続きを見るには会員登録が必要です」ポップアップ |

| 未登録(複数閲覧) | 詳細情報非表示、動画途中で停止 | 閲覧回数3回でナッジ出現、PDFダウンロード不可 |

| 登録直前 | 機能の制限を提示 | 「お気に入り保存」「レコメンド表示」機能は会員限定 |

また、メール取得後(メルマガ購読のみ登録など)に段階的に「完全会員」へ誘導するステップ設計も有効です。

1-4. 登録後の初期体験を整える

登録が完了しても、その後の体験が曖昧・面倒だと再訪されません。「1分で“このサイトの価値”を体感できる」ことが理想です。

初期体験フロー例:

- ようこそ画面:専門領域と興味関心(例:糖尿病、疼痛)を3クリックで登録

- おすすめ初回コンテンツ表示:職種・領域別に3本程度自動ピックアップ

- ガイド表示:操作案内(お気に入り保存・履歴閲覧・レコメンドの仕組みなど)

- メール設定確認:希望する情報カテゴリと頻度を簡単設定(例:月2回、消化器領域)

このように、登録直後の“期待感”を維持しながら、次のアクション(閲覧・保存・再訪)へと自然につなげる設計が求められます。

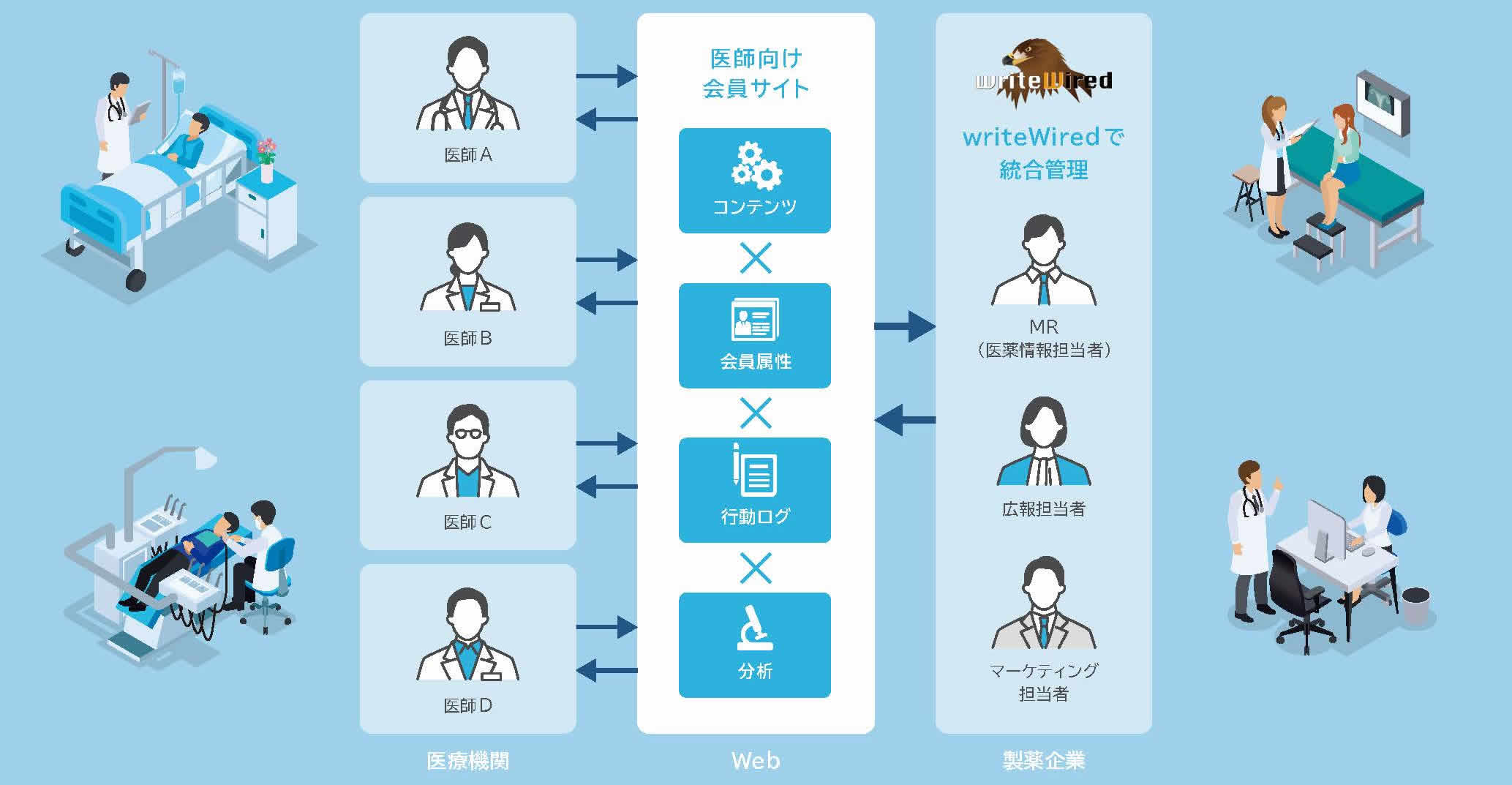

2. 必須機能(コンテンツ、会員管理、セキュリティなど)

2-1. コンテンツ機能:多様性とパーソナライズが鍵

医師向け会員サイトでは、単なる情報の蓄積ではなく「活用される情報」の設計が求められます。特に、忙しい医師に適切なコンテンツを適切なタイミングで提示する仕組みが重要です。

コンテンツ機能カテゴリと詳細

| 機能カテゴリ | 具体的な機能 | 実装意図 | 技術的留意点 |

|---|---|---|---|

| コンテンツ形式対応 | PDF、動画、PPT、HTML、音声、eBook | 学習スタイルや通信環境に配慮 | ストリーミング対応、スマホ最適化 |

| タグ・分類 | 疾患、製品、専門領域、診療科、職種、配信目的 | 絞り込みと出し分けの精度向上 | 多言語/多階層タグ対応 |

| 出し分け | 会員属性・閲覧履歴・関心キーワードに基づく動的表示 | 関心に合った情報を届ける | CMS連携または独自ロジック必要 |

| レコメンド | 「次に見るべきコンテンツ」「類似疾患で人気」など | 行動支援・滞在時間の延長 | 行動ログ+AI(協調フィルタなど)活用 |

| 共有・連携 | MRによるコンテンツ共有リンク、閲覧追跡 | 個別面談での活用や活動ログ取得 | URL署名付き発行、期限設定 |

補足ポイント:

- 医師の行動履歴(時間帯・頻度・傾向)をもとに「次の1本」を提示できる設計が鍵

- 「資料だけでなく、短時間動画で学びたい」医師も多く、コンテンツ形式の最適化は継続的な改善ポイント

2-2. 会員管理機能:ターゲティングとガバナンスの基盤

登録された会員情報を“止まり木”にせず、常に最新かつ活用可能な状態に保つことが肝要です。また、会員の状態(アクティブ/非アクティブ)や関心領域の変化も把握できる構造が望まれます。

医師属性の管理項目一覧

| カテゴリ | 主な項目 | 活用目的 |

|---|---|---|

| 基本情報 | 氏名、施設、診療科、職種、医師コード | 本人認証、閲覧制御 |

| 専門性 | 専門領域、経験年数、認定資格 | 出し分け、メルマガ配信 |

| 関心分野 | 興味のある製品、疾患領域 | レコメンド、アンケート設計 |

| 行動履歴 | ログイン頻度、閲覧傾向、未読情報 | 活動状況の可視化、スコアリング |

管理者向け機能セット例

| 機能名 | 内容 | 活用シーン |

|---|---|---|

| 会員検索・抽出 | 条件をAND/ORで組み合わせて抽出 | メール配信対象の絞り込み |

| 会員スコアリング | 活動状況に応じた数値評価 | 優良会員の抽出・MR対応強化 |

| 会員編集履歴 | 項目変更の履歴保持 | 不正アクセス・改ざん対策 |

| 外部連携 | MA/CRMとの双方向連携 | 営業活動・ナーチャリング強化 |

2-3. セキュリティとガバナンス:医療業界における必須基準

個人情報保護だけでなく、社内監査・外部審査に耐える構造を事前に持つことが、製薬業界においては特に重要です。

実装すべきセキュリティ機能と理由

| 項目 | 内容 | リスク軽減内容 |

|---|---|---|

| SSL/TLS通信 | 全ページHTTPS対応 | なりすましや盗聴の防止 |

| 二要素認証 | メールコード、SMS、アプリ連携 | 第三者のログイン防止 |

| IP制限 | 特定環境からのみアクセス許可 | 業務端末限定などの運用にも対応 |

| パスワードポリシー | 複雑性、定期変更、再利用制限 | 簡単な突破・使い回し対策 |

| セッション制御 | 一定時間無操作で自動ログアウト | 放置PCからの漏洩リスク低減 |

ログ・監査設計の構成要素

| ログ種別 | 記録内容 | 活用目的 |

|---|---|---|

| アクセスログ | ユーザーごとのIP・UA・時間・URL | 異常検出、医師の動線分析 |

| 操作ログ | 管理者・MRの操作(追加・削除・変更) | コンプライアンスチェック |

| コンテンツ履歴 | 編集・公開・非公開の履歴 | 誰が何をいつ修正したか追跡 |

| セキュリティアラート | ログイン失敗、異常遷移など | インシデント初期対応と報告書作成 |

これらを包括的に整備することで、運用中の信頼確保はもちろん、後々のトラブルや情報漏洩リスクを未然に防ぐ基盤が構築できます。

3. 医師の行動を支えるUI/UXの考え方

3-1. 医師の閲覧シーンに寄り添った設計

医師は診療、往診、学会、研修などで常に多忙です。そのため、1回の接触で「価値を感じる」ためのスピード感と文脈理解がUI/UX設計の中核となります。

想定シーンとデバイス別ニーズ一覧

| シーン | 主な利用デバイス | UI/UX要件 | 詳細ニーズ |

|---|---|---|---|

| 診療の合間(休憩室など) | スマートフォン | シンプルな導線、スクロール主体、片手操作 | テキスト中心、要点だけ確認したい |

| 移動中 | タブレット or スマホ | 高速表示、視認性重視、通信量軽減 | 通信不安定な状況下での耐性 |

| 勤務後(自宅PC) | PC | 一覧性・フィルタ・検索性 | 比較・保存・PDF出力など深い操作 |

| 面談前後 | タブレット/PC | 直近の閲覧履歴・類似資料の即時表示 | MRと連携可能な資料の確認 |

- アクセシビリティも重要:高齢医師や夜間利用者へのフォントサイズ調整やダークモード導入も検討余地あり。

- 時間帯別のUI最適化:午前・夜間で「おすすめ表示」やレイアウトを変更する仕組みも有効。

3-2. 「探させない」導線設計

忙しい医師にとって「どこを押せば目的地にたどり着くのか」が分かりにくい設計は致命的です。

効果的な導線設計構成要素

| 要素 | 実装例 | 効果 |

|---|---|---|

| グローバルナビゲーション | 疾患/領域/目的(例:解説・学習・資材)で分類 | 医師の思考パターンで探しやすく |

| クイックアクセス | よく使うコンテンツをトップに固定表示 | リピーターの操作時間を短縮 |

| 検索機能 | サジェスト、AND/OR条件、類似語対応 | 曖昧な検索にも対応し離脱を防止 |

| リマインド表示 | 前回未読、閲覧途中などの自動通知 | 再訪動線の強化 |

補足設計ポイント:

- 「3クリック以内で目的地に着く」構造を基本とする。

- 医師の職種・専門ごとに出し分ける「ナビゲーションテンプレート」も有効。

- 医師がMRと見ていたコンテンツの履歴を即復元可能にする仕組みも重要。

3-3. 「気づき」を与える仕掛け

受け身で情報提供するだけでは再訪や継続利用につながりません。「今知っておくべき」内容を能動的に届けるパーソナライズと、UIへの溶け込み方が重要です。

動的UI構成要素一覧

| 機能名 | 表示内容 | 条件トリガー | UX効果 |

|---|---|---|---|

| パーソナライズ枠 | 閲覧履歴からのおすすめ、職種別トピック | 初回ログイン後に設定したプロフィールと行動履歴 | "自分向けのサイト"という感覚を強化 |

| 更新アラート | 新着、未読、締切間近の資料 | 対象カテゴリに動きがあったとき | 「逃したくない」心理を活用 |

| 関連レコメンド | 閲覧中コンテンツと類似または周辺テーマ | 滞在時間やタグ関連度 | 深堀り行動を促進 |

| サマリーレポート | 週単位での利用履歴と新着要約 | メールまたはダッシュボード | 習慣化・行動の可視化 |

その他の「気づき」促進施策:

- ログイン直後に「先週●●分閲覧しました」と表示

- トップページに「他の医師が今注目している資料」セクションを設置

- 「初めて閲覧する方へ」など、新規ユーザー向けの自動ガイド導入

まとめ:UI/UXは“時間価値”の最大化設計

医師の「限られた可処分時間」をいかに有効に活かすかが設計の鍵です。

- 機能の多さよりも、「次の一歩が迷わず出せる」構造にする

- 医師の行動文脈を読み取り、「考えなくても使える」体験にする

結果として、再訪・共有・MR連携といった継続的な関係形成に繋がり、医師とのリーチ戦略の実効性を高めるUI/UXが実現します。

4. 医師との“継続的な関係”の起点に

4-1. 会員サイトは「出会い」ではなく「関係性」の装置である

医師向け会員サイトは、単なる情報提供のハブではありません。それは、製薬企業と医師との“継続的な関係”をつくり上げるための起点であり、接点の履歴を可視化し、再訪や対話のきっかけを自然に生み出す装置です。

一度訪れて情報を得て終わるのではなく、「また見たい」「また使いたい」と思える体験をどれだけ提供できるかが、リーチ戦略全体の生命線になります。そのためには、初回登録から、閲覧、保存、再訪、MR連携、アンケート回答といった“点”を“線”に変えるためのストーリーデザインが必要です。

4-2. コンテンツ、機能、導線、UX――すべては関係構築の布石

医師の行動は偶発的なものではなく、明確な意図と制約(時間、デバイス、ニーズ)に基づいています。だからこそ、「このサイトは自分のために存在している」と感じられるような全体設計が必要です。

例えば:

- 関連性の高いコンテンツを“自動で”出し分ける

- 自分の専門や過去の行動に合わせたダッシュボードが生成される

- 一度見た資料の更新版を通知してくれる

- MRからの紹介コンテンツが簡単に履歴化・再閲覧できる

こうした体験の積み重ねは、医師が「使えば使うほど便利になる」「関係が深まっている」と感じることにつながります。

4-3. その先にある“信頼”という無形資産

医師にとっての信頼とは、「正確であること」「時間をムダにしないこと」「価値があること」の体験から生まれます。これらを満たす会員サイトは、単なるツールではなく“情報の拠点”として日々の診療に組み込まれる存在となり得ます。

そして信頼の積み重ねは、

- 自主的なログイン

- 自発的なアンケート協力

- MRへのフィードバック

- 学会やセミナーへの関心と参加

といった、企業と医師の間に双方向のアクションを生み出します。

4-4. 最初の1クリックから未来を見据えて設計する

リーチ戦略の真の目的は、“見られる”ことではなく“続くこと”です。そのためには、初回訪問や初回登録という最初の1クリックの段階から、医師との長期的な関係を見据えた設計思想を持つ必要があります。

- 登録直後の導線は、医師の関心を引き出し、次の行動を自然に誘導できているか?

- 再訪時に「自分の場所」と感じられる構成になっているか?

- MRや他チャネルとの連携が“連続的な体験”として一貫性を持っているか?

これらを1つずつ丁寧に整備していくことで、医師との関係は“点”ではなく“面”となり、製薬企業のブランド資産として持続的な価値を生み出していきます。